Anticiper et accompagner l’orientation des élèves avec un Trouble Développemental de la Coordination ou Dyspraxie

Les travaux suivants sont le fruit d’une collaboration entre :

– des experts du TDC (Sibylle Gonzalez-Monge, Caroline Huron, Michèle Mazeau, Laurence Vaivre-Douret) ;

– l’ANFE (Association Nationale Française des Ergothérapeutes) ;

– des bénévoles de DFD impliqués dans les sujets d’orientation post-3ème et post-bac.

Ils bénéficient du soutien de l’ONISEP.

S’interroger sur les besoins et les contraintes liés à l’orientation scolaire, universitaire et professionnelle

L’orientation des élèves avec TDC répond aux mêmes besoins que ceux des élèves ordinaires mais dépend de contraintes spécifiques.

L’orientation des élèves avec TDC répond aux mêmes besoins que ceux des élèves ordinaires mais dépend de contraintes spécifiques.

Comme pour tout élève, il est nécessaire que soit évalué avec attention :

- les intérêts de la personne, ce qui la motive et ce qu’elle perçoit comme ayant du sens pour elle, le secteur professionnel, voire le métier dans lequel elle se projette ;

- ses compétences acquises, ses résultats scolaires et son autonomie au quotidien, ses qualités, ses points forts ainsi que sa mobilité géographique.

Mais il faut tenir compte des contraintes spécifiques dues au TDC : fatigabilité, risque plus élevé de double-tâche, maladresse, lenteur dans la réalisation des gestes, séquençage des tâches, organisation spatio-temporelle, défi potentiel pour l’obtention du permis de conduire. D’autres incidences à prendre en compte existent selon la sévérité du trouble et les troubles associés éventuels (langage oral et écrit, attention, hyperactivité, etc.).

Il est important que l’élève soit conscient de ses difficultés, y compris dans la vie quotidienne, et qu’il connaisse ses points forts qui l’aideront à les compenser.

En plus de la motivation, qui est centrale dans le processus d’orientation, il est utile de rappeler que toute personne, avec TDC ou non, possède des caractéristiques qui, en regard d’un objectif d’emploi, peuvent être qualifiées de favorables ou non. Le fait que certaines caractéristiques ne soient pas favorables n’est pas forcément rédhibitoire dans la mesure où elles peuvent être travaillées et améliorées…dans une certaine limite toutefois ! Par exemple, pour devenir pilote de ligne, un nombre significatif de candidats n’atteindra pas les aptitudes requises, même sans TDC, pour être admis à l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile. Toute personne, même sans TDC, peut donc ne pas parvenir à exercer l’emploi qu’elle souhaiterait, voire dont elle rêverait, et devoir en faire le deuil.

Il est nécessaire que l’élève avec TDC sache dès ce moment de l’orientation que le retentissement d’un handicap, et en l’occurrence du TDC, fera l’objet de compensations raisonnables en formation et en emploi.

Pourquoi s’intéresser à cette question des compensations raisonnables dès le stade de l’orientation ? Parce que le terme raisonnable implique que toutes les compensations ne seront pas possibles au regard de la loi et de sa jurisprudence, même si un grand nombre le seront : ce caractère raisonnable aura une incidence dans le choix de l’orientation de l’élève.

Nota : peu de métiers ne sont pas accessibles à l’ensemble des personnes en situation de handicap. La liste de ces ECAP (Emploi nécessitant des Conditions d’Aptitude Particulières) a été révisée au début des années 2020 (cette révision n’avait pas été effectuée depuis 1988) mais n’a jamais été publiée, elle comporte encore une soixantaine d’emplois. Les associations voudraient sa suppression pour un certain nombre de raisons : les évolutions technologiques, la meilleure connaissance des handicaps, le fait que l’impossibilité d’exercer ces emplois dépend du type de handicap et de sa sévérité chez chaque personne.

Que recouvrent les 3 niveaux de compensation (essentiellement en emploi) ?

- d’entreprise : l’entreprise aide la personne à s’adapter. Par exemple, ne pas contraindre à effectuer des déplacements, proposer des temps de pauses, aider au repérage des locaux de l’entreprise, etc. ;

- d’équipe : l’équipe aide la personne à s’adapter. Par exemple, instaurer un système de tutorat, dispenser de certaines tâches validées par l’équipe ;

- individuelle : la personne s’adapte. Par exemple, la personne trouve des astuces et utilise ses propres outils et méthodes pour mémoriser, planifier, s’organiser, se repérer, etc.

Que recouvrent les 4 types de compensation (en emploi et en formation) ?

- technique : matérielles ou logicielles, les plus simples à mettre en œuvre, les plus souvent évoquées, possibilités de financement par l'AGEFIPH (Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées), le FIPHP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique)

- organisationnelle : réduction du temps de travail, aménagement des horaires, modification de l’organisation du travail, adaptation des objectifs de production individuelle ;

- humaine, de management/comportement/psychologie : prise en compte de l’intégralité de la personne, accompagnement spécifique ;

- de formation : apport des compétences manquantes à un salarié handicapé pour lui permettre d’obtenir ou de conserver un emploi.

Le principe et la typologie de ces compensations peuvent également être utilisés en formation, et par exemple dès le collège et le lycée.

Les compensations techniques n’appellent pas de commentaire particulier pour les personnes avec TDC, elles sont largement connues, utilisées et financées. Par contre, il est intéressant de décliner quelques propositions de compensations organisationnelles (qui seront à adapter pour chaque personne) :

- réduire le temps de travail : il apparaît de manière de plus en plus prégnante que les personnes avec TDC ne peuvent pas travailler à temps plein de manière durable ;

- aménager les horaires pour ménager des temps de pause afin de pallier la fatigabilité des personnes avec TDC ;

- limiter les déplacements, là aussi pour des raisons de fatigabilité et bien souvent de difficultés voire d’impossibilité de se déplacer en conduisant une voiture ;

- privilégier la mono-tâche pour permettre la concentration, lors d’activités faisant appel à la motricité manuelle ;

- prévoir une adaptation de l’organisation du travail du collectif : faire prendre en charge par le collectif des tâches pour lesquelles la personne avec TDC éprouve des difficultés et en contrepartie, lui affecter des tâches qu’elle réalise aisément ;

- adapter les objectifs de production individuelle pour tenir compte de la fatigabilité.

Caractère raisonnable des compensations (rapport du Défenseur des Droits Jacques Toubon à ce propos début 2018) : « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ».

Les compensations sont contextualisées à une personne et à une situation professionnelle donnée.

Le refus de l’employeur de prendre des mesures d’aménagement raisonnables peut être constitutif d’une discrimination sauf s’il démontre qu’elles constituent, pour lui, une charge disproportionnée. La charge disproportionnée s’apprécie en tenant compte, notamment, des coûts financiers et autres (exemple : impact sur l’organisation de travail) que ces mesures génèrent pour l’organisation ou l’entreprise au regard de sa taille et de ses ressources propres, mais aussi de la possibilité pour l’employeur d’obtenir des aides financières ou autres, notamment celles accordées par les fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH et FIPHFP).

Donc, il n’existe pas d’emploi qui soit a priori impossible à envisager pour une personne avec TDC, du fait de son TDC. Par contre, les compensations à mettre en œuvre seront plus ou moins importantes et raisonnables selon cette personne, l’emploi et le contexte dans lequel il s’exerce. Et c’est à chaque personne d’évaluer si elle souhaite s’engager vers tel ou tel emploi à partir des informations et des expériences dont elle dispose. Par exemple :

- un nombre important de personnes avec TDC sont attirées par le métier d’aide-soignant(e). Toutefois, la pratique montre que beaucoup de celles qui s’y engagent actuellement finissent pas renoncer : les contraintes de productivité du secteur dans lequel cet emploi s’exerce font que les compensations organisationnelles dont les personnes avec TDC ont besoin ne sont généralement pas mises en œuvre dans certains contextes professionnels d’exercice de cet emploi. Une analyse concernant le caractère disproportionné ou non des compensations organisationnelles à mettre en œuvre selon le lieu d’exercice de l’emploi est alors à mener ;

- il existe des organisations du travail qui nécessitent pour chaque salarié de réaliser l’ensemble des tâches attendues dans son emploi et il n’y a pas de travail en équipe qui permettrait par exemple d’organiser une permutation d’un certain nombre d’activités entre la personne avec TDC et ses collègues. Du coup, la personne avec TDC pourrait se retrouver à effectuer des tâches dangereuses pour elle (machines par exemple) ou pour les personnes avec lesquelles elle est en relation (auxiliaire de puériculture), engendrant un manquement à l’obligation générale de sécurité de l’employeur.

Anticiper le processus de l’orientation

-

- acquérir dès que possible, une représentation des situations de travail et des activités les plus significatives de l’emploi que l’élève envisage d’exercer ;

-

- confronter cette représentation à ses caractéristiques et aux retentissements de son handicap, afin de déterminer s’il semble envisageable de s’engager vers cet emploi. Dans l’affirmative, pouvoir définir les compensations (raisonnables) de son handicap qu’il faudra mettre en place aussi bien pendant la formation que plus tard dans l’emploi : compensations techniques, organisationnelles et humaines ;

-

- s’appuyer, si nécessaire ponctuellement ou régulièrement, sur des personnes ressources (parents, ergothérapeute, etc.) pour l’accompagner dans son projet ou aménager son environnement ;disposer de temps pour mettre en œuvre ces différentes étapes. La préparation de l’orientation devra donc commencer au moins en début de classe de 4ième pour l’orientation après la 3ième et en 1ère pour l’orientation après le baccalauréat ;

- prendre en compte le contexte d’exercice de l’emploi, comme mentionné ci-dessus (l’emploi d’infirmier/infirmière n’est pas exercé de la même manière en service d’urgence que dans un EHPAD, en entreprise ou en libéral). Cela pourra certes passer par des temps d’observation mais aussi par des mises en situation en entreprise, avec une participation effective de l’élève afin de mieux définir les besoins de compensation de son handicap.

Il est nécessaire tout d’abord que l’élève effectue, en étant accompagné, une recherche sur les emplois correspondant à sa motivation et à ses caractéristiques, en l’élargissant le plus possible et en ne se limitant pas aux métiers dont lui ou les personnes de son entourage ont une représentation du fait de leur vie quotidienne (ce biais induit une surreprésentation de l’orientation vers certains secteurs professionnels, les métiers de bouche ou du soin par exemple, au détriment d’autres secteurs professionnels tels que l’industrie).

Une fois le ou les emplois ciblés, il sera déterminant que l’élève effectue des stages de mise en situation dans des entreprises proposant ces emplois, avec sa participation effective, afin de mieux définir les besoins de compensation de son handicap.

Ces stages pourront s’effectuer sur le temps scolaire, avec l’accord du collège et une convention du collège avec l’entreprise. Ils pourront être également effectués pendant les vacances scolaires, dans le cadre d’une convention entre la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du département et l’entreprise (Pour en savoir plus sur l'immersion).

Les parents de l’élève avec TDC contribuent à l’accompagnement à l’orientation en aidant l’élève à :

- repérer certaines de ses caractéristiques, ses compétences, ses qualités ;

- repérer ses centres d’intérêt, à l’école et en dehors de l’école ;

- déterminer le secteur professionnel, voire l’emploi dans ce secteur professionnel, qui semble correspondre à ce que l’élève a envie de faire.

L’élève et ses parents peuvent investiguer ensemble ces secteurs professionnels et ces emplois, en utilisant les différentes possibilités à leur disposition :

- les guides ONISEP par secteur professionnel : les métiers du cinéma, les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale, les métiers du paysage, les métiers auprès des animaux …en ne limitant pas la recherche à l’emploi « phare » du secteur professionnel (pilote d’avion pour le secteur de l’aéronautique, pompier pour les métiers de la sécurité, comédien pour les métiers du spectacle, vétérinaire pour le monde animal,…) ;

- les propositions des Conseils Régionaux (qui détiennent depuis 2018 la mission d’information à l’orientation) telles que l’organisation de salons concernant l’orientation, la formation et l’emploi ;

- les sites web des entreprises, des fédérations et syndicats professionnels, les rencontres de professionnels, les descriptions des emplois sur internet (souvent avec des vidéos),…

- les ressources de découverte des métiers sur smartphone : Thotis (instagram), Wilbi,…

Il est important et bénéfique que la personne avec TDC soit accompagnée ponctuellement ou régulièrement et soutenue dans cette démarche d’orientation par une équipe d’accompagnants capable de prendre en compte précisément les caractéristiques de l’emploi visé et la situation de handicap de la personne avec TDC (chaque situation de handicap est différente et spécifique, avec des sévérités variables, des comorbidités différentes…).

Les intervenants médicaux et paramédicaux qui suivent l’élève habituellement (neuro-pédiatre, psychomotricien, orthophoniste, ergothérapeute, psychologue…) :

L’ergothérapeute (occupational therapist) est un professionnel de santé spécialiste de « l’occupation », de l’activité. Ce professionnel fonde sa pratique sur le lien entre la personne, son environnement et ses occupations (habitudes de vie).

Si les actions des ergothérapeutes sont bien connues des personnes qui présentent un TDC quand il s’agit de difficultés d’écriture, il est moins habituel de solliciter ce professionnel au sujet de l’orientation.

Et pourtant l’ergothérapeute peut devenir un allié important pour cette étape de la vie. Les enjeux de l’orientation sont les suivants : permettre à la personne de faire des choix en s’appuyant sur son auto-détermination, ses intérêts et ses valeurs. Si l’orientation est une étape importante dans la vie d’un adolescent, elle s’apparente aussi à une transition qui va permettre à la personne de passer d’un statut à un autre.

Pour réussir cette transition les ergothérapeutes proposent de respecter certains principes :

- Faciliter :

- préparer la transition et anticiper les changements ;

- favoriser la participation de la personne tout au long du processus ;

- considérer l’expérience individuelle mais aussi l’expérience collective (groupes de pair-aidance, témoignage, association) ;

- offrir un soutien social ;

- offrir des stratégies (résolution de problème, principes d’habilitation).

- Lever les obstacles :

- éviter les changements trop rapides ;

- éviter la solitude ;

- réduire les expériences négatives ;

- limiter les transitions involontaires ou non-souhaités.

Concrètement, l’ergothérapeute peut s’appuyer sur son processus d’intervention pour fixer des objectifs, évaluer la personne et son environnement, et proposer des actions.

L’ergothérapeute a pour objectif de permettre à la personne de faire ses propres choix en lien avec son orientation. Pour cela, il/elle propose différentes actions : entretien avec l’adolescent et son entourage, évaluation et mise en situation, préconisation, réadaptation ou rééducation.

Durant l’évaluation, l’ergothérapeute, en partenariat avec les autres professionnels, cherche à comprendre les exigences de l’orientation choisie par la personne. Il/elle s’appuie notamment sur des analyses d’activité pour identifier les exigences et déterminer les compétences à acquérir, mais également sur l’évaluation de la personne (capacité, intérêts, motivation) pour penser son intervention. Celle-ci peut consister en l’entrainement de fonctions corporelles, l’acquisition d’aptitudes, des stratégies de compensation, de l’éducation et des conseils.

Les interventions de l’ergothérapeute s’inscrivent dans plusieurs modalités :

- compensation : adapter l’environnement et/ou la tâche à réaliser ;

- éducation et enseignement : programmes éducatifs et psychoéducation sur le TDC

- acquisition pour l’entraînement des habiletés occupationnelles : CO-OP, NTT, Imagerie motrice…

- récupération pour améliorer les fonctions corporelles.

Références :

Fisher, A. G., & Marterella, A. (2019). Powerful Practice : A Model for Authentic Occupational Therapy. Center for Innovative OT Solutions. https://books.google.fr/books?id=d2vAwwEACAAJ

Meier, C. (s. d.). Un potentiel non identifié ? L’ergothérapie dans l’intégration professionnelle.

Sumner, E., Crane, L., & Hill, E. L. (2021). Examining academic confidence and study support needs for university students with dyslexia and/or developmental coordination disorder. Dyslexia, 27(1), 94‑109. https://doi.org/10.1002/dys.1670

Voici un exemple :

Martin à 18 ans, il présente un diagnostic de TDC depuis ses 9 ans. Il aimerait s’engager dans une formation d’infirmier mais il est inquiet car il pense que son trouble est un obstacle pour réussir ce cursus. Accompagné de ses parents il rencontre, Inès une ergothérapeute qui le questionne sur ses intérêts, sa motivation, les difficultés qu’il rencontre dans son quotidien mais aussi sur son environnement. Après l’entretien, Inès et Martin réalisent une liste des tâches les plus fréquemment réalisées par un infirmier. L’ergothérapeute analyse l’ensemble de ces tâches et propose à Martin d’en expérimenter certaines. Malgré sa maladresse, Martin développe des stratégies de résolution de problème en s’appuyant sur la méthode CO-OP proposée par Inès. Martin observe et comprend qu’il aura besoin d’entraînement et de répétitions pour atteindre un niveau de performance satisfaisant. Inès lui enseigne alors plusieurs stratégies que Martin pourra utiliser dans sa future formation, lorsqu’il sera confronté à des apprentissages complexes. À la suite de l’évaluation, Martin a confirmé son choix et Inès lui a proposé de revenir le voir lorsqu’il en aura besoin. Elle a aussi conseillé à Martin et sa famille d’anticiper certains apprentissages de vie journalière (entretenir son appartement, gérer son linge, faire ses courses et ses repas) pendant l’été pour ne pas rendre les premiers mois de la formation trop intenses pour Martin.

Si l’orientation est un sujet important, il faut aussi considérer ce sujet dans un processus plus global. Il s’agit essentiellement d’un choix qui doit se produire dans une période charnière, entre adolescence et âge adulte. Il est probable que de nombreux adolescents avec un TDC rencontrent des défis dans d’autres activités du quotidien (conduire, faire du sport, écrire, gérer leurs déplacements). L’ergothérapeute peut alors leur offrir un soutien pour mieux gérer cette transition vers l’âge adulte en gagnant en autonomie et en indépendance.

Les ESRP (Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle), les SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile), les ESMS (Etablissement ou Service Social ou Médico-social) : ces établissements font l’objet d’une notification MDPH, ils concernent souvent des élèves qui ne peuvent suivre une scolarité ordinaire ou ont besoin d’un étaiement important. Et les ESRP n’accueillent des personnes qu’à partir de 16 ans. Pour autant, ces établissements disposent d’équipes expérimentées en matière d’orientation professionnelle, d’élaboration de projet professionnel et de handicap. Des dispositifs de collaboration avec ces établissements pourraient être créés pour des élèves avec TDC en scolarité ordinaire et ne nécessitant pas un soutien important : DFD travaille à l’élaboration de dispositifs expérimentaux de collaboration à cet effet.

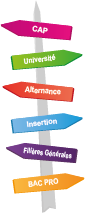

A l’issue de la 3ème, la voie professionnelle propose deux trajectoires : CAP ou Bac pro. Chacun de ces diplômes - certification de niveau 3 pour le CAP et certification de niveau 4 pour le Bac pro - peuvent être obtenus, soit dans le cadre scolaire d’un lycée professionnel sous le statut d’élève, soit dans le cadre d’un CFA en alternance sous le statut d’apprenti.

A l’issue de la 3ème, la voie professionnelle propose deux trajectoires : CAP ou Bac pro. Chacun de ces diplômes - certification de niveau 3 pour le CAP et certification de niveau 4 pour le Bac pro - peuvent être obtenus, soit dans le cadre scolaire d’un lycée professionnel sous le statut d’élève, soit dans le cadre d’un CFA en alternance sous le statut d’apprenti.

Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) se prépare en général en 2 ans, voire en 3 ans grâce à des possibilités d’aménagement pour les élèves à besoins particuliers, notamment issus de Segpa ou d’Ulis ; il cible des métiers très précis, plus de 200. Ce diplôme convient aux jeunes qui se projettent déjà clairement dans un métier déterminé et qui souhaitent a priori s’insérer rapidement dans la vie active.

Cela dit, plusieurs options de poursuite d’études après un CAP restent ouvertes.

Il est possible notamment de suivre une formation d’un an en MC (Mention Complémentaire), un diplôme professionnel national qui permet de se spécialiser dans un domaine.

Par ailleurs, suite à l’obtention d’un CAP, deux options permettent d’accéder à un diplôme de niveau 4 : intégrer un Bac Pro en classe de première, ou préparer un BP (Brevet Professionnel), une formation encore plus axée sur la pratique professionnelle avec environ 50 spécialités, dont le niveau de qualification est égal au Bac professionnel. Le Brevet Professionnel se prépare en deux ans après un CAP et s'effectue uniquement en contrat d'apprentissage.

Depuis juin 2021, le BEP (Brevet d’Etudes Professionnelles) n’existe plus. Il permettait jusqu’à cette date de valider un diplôme de niveau 3, au même titre qu’un CAP. Il est remplacé par une attestation de réussite intermédiaire au Bac professionnel que les élèves se voient délivrer en fin de classe de première pro.

Le Bac pro se déroule sur 3 ans après le collège. Il est structuré selon un principe d’orientation progressive via une étape intermédiaire de « famille de métiers » avec un choix à faire parmi 14 secteurs pour l’entrée en classe de seconde, puis parmi 90 Bacs professionnels différents à la fin de l’année de 2de. Les enseignements dispensés y sont plus approfondis qu’en CAP, avec une place plus importante consacrée aux matières générales et aux aspects théoriques. C’est une filière d’études qui peut également être intégrée au niveau de la classe de 1ère, après une classe de seconde qui aurait été suivie en filière générale et technologique, voire après un CAP comme mentionné plus haut.

Tout comme après un CAP, il est envisageable, Bac pro en poche, de poursuivre ensuite en MC (Mention Complémentaire. Cette formation d’un an, accessible sur dossier et visant à donner une qualification spécialisée, favorise l’insertion professionnelle.

Le Bac professionnel, choix plus ouvert et plus qualifiant que le CAP, a surtout l’avantage de donner accès à l’enseignement supérieur en candidatant via la plate-forme Parcoursup. De nombreuses formations post-bac comme les BTS (Brevet de Technicien Supérieur en 2 ans) ou les BUT (Bachelor Universitaire de Technologie en 3 ans) réservent des places pour les bacheliers pro les plus méritants. Il permet aussi de postuler une Licence universitaire qui se prépare en 3 ans après le bac, grâce notamment aux possibilités de mises à niveau qui sont proposées aux élèves issus d'un baccalauréat professionnel.

Il est possible d’enchainer un Bac pro en 2 ans (entrée en 1ère) après un CAP.

- le choix de l’orientation vers la voie professionnelle inclut celui du statut de l’élève lors de sa formation : statut scolaire en lycée professionnel ou salarié avec contrat de travail pour l’alternance. Dans ce deuxième cas l’apprenant, dès 15 ou 16 ans selon les cas, pourra bénéficier, avec la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) de dispositifs d’accompagnement dédiés aux travailleurs en situation de handicap en formation : Prestations d’Appui Spécifique Troubles Cognitifs, Ressource Handicap Formation, référent handicap en organisme de formation et notamment en CFA), CFA spécialisé (CFAS), dispositif Formation Accompagnée.

Il est alors nécessaire d’anticiper l’obtention de la RQTH dès le processus de choix de l’orientation. Cette anticipation peut être facilitée par la loi 3DS de février 2022, qui pose notamment « le principe d’une délivrance automatique de la RQTH pour les jeunes de plus de 16 ans, déjà accompagnés par la MDPH, afin de pouvoir mettre en place dès leur entrée en apprentissage les moyens nécessaires à la sécurisation de leur parcours de formation (aménagement technique, aide humaine, heures de soutien personnalisée etc.). » .

Orientation post-bac : s’informer sur les filières d’études

-

- prendre en compte très concrètement, outre les exigences propres à la profession envisagée, celles liées aux études et diplômes visés (ex : cartographie dans le secteur du tourisme, adresse manuelle lors de travaux pratiques et réalisation de projets, stages à l’étranger, etc.) ;

-

- anticiper les adaptations envisageables pour pallier les difficultés liées au rythme de l’apprentissage et à la charge de travail personnel requise (fatigabilité, lenteur).

Il est indispensable d’évaluer précisément ces éléments, localement : journées portes ouvertes, rencontres avec les responsables, contacts avec le référent handicap.

S’accorder du temps et se rassurer grâce aux passerelles possibles

En l’absence de projet professionnel en classe de 3ième, il est idéalement préférable de viser l’obtention d’un baccalauréat en filière générale ou en filière technologique, souvent possible avec les compensations nécessaires, le temps de murir un projet professionnel qui pourra être mis en œuvre, soit par la voie des études supérieures, soit par la voie de la formation professionnelle des adultes.

De nombreux bacheliers, tout juste munis de leur sésame post-bac, restent néanmoins indécis ou en difficulté sur le plan des résultats scolaires pour accéder à certaines filières. Ils peuvent postuler via Parcoursup au diplôme d’établissement PAREO (Parcours pour Réussir et s’Orienter), un cursus d’un an à l’université avec 26 offres à date. Accompagnée par une équipe spécialisée dans le conseil à l’orientation, cette année de transition permet aux étudiants, peu déterminés ou ayant eu un parcours scolaire fragile, de renforcer leurs apprentissages et d’élaborer leur choix d’orientation grâce à la découverte de nouvelles disciplines et l’exploration concrète d’univers professionnels.

Même sans baccalauréat, il est toujours possible :

– de poursuivre des études universitaires en obtenant le DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires) avec des conditions spécifiques aux élèves en situation de handicap ;

– de se former dans le cadre de la formation professionnelle continue afin d’obtenir une certification de niveau égal au baccalauréat puis de poursuivre ensuite sa formation pour valider un niveau supérieur de qualification.

Il n’y a pas d’erreur d’orientation, de parcours sans intérêt ou de « temps perdu » : si une personne avec TDC tient à exercer un emploi et qu’elle doit finalement y renoncer après avoir essayé, cette expérience lui permet d’éviter d’éprouver ensuite des regrets de n’avoir pas au moins tenté, de faire le deuil de cet emploi (courbe du deuil d’Elisabeth Kübler-Ross) et d’en tirer les enseignements pour une nouvelle orientation, parfois vers un métier proche dans lequel elle parviendra à s’épanouir. Comme indiqué ci-dessus, il est souvent nécessaire de disposer d’un peu de temps pour trouver sa voie (valable également pour les personnes sans TDC), ce n’est en aucun cas du « temps perdu ». En effet :

-

- si une personne avec TDC se sent particulièrement attirée par un secteur professionnel mais ne peut y exercer l’emploi qu’elle souhaiterait, elle peut rechercher un emploi qui lui serait plus accessible dans ce même secteur professionnel. Par exemple, dans les métiers du spectacle, il n’y a pas que le métier de comédien, mais également des régisseurs, des techniciens son, des costumières, des éclairagistes,… De même dans les métiers de l’aéronautique, en plus de pilote de ligne existent de nombreux métiers en lien avec les avions. Il en va de même pour le secteur professionnel des animaux, qui attire beaucoup de personnes avec TDC, ou celui de l’environnement et des espaces verts. A ce sujet, les guides de l’ONISEP par secteur professionnel sont très précieux pour élargir son champ de représentation des emplois d’un secteur professionnel ;

-

- le système français actuel de formation donne la possibilité de se réorienter dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Alain

Bonjour Nathalie

Votre fils Théo est atteint de trouble développemental de la coordination (TDC ou dyspraxie). Voudriez-vous nous décrire le parcours qu’il a suivi à partir de la classe de 4ième pour son orientation professionnelle ?

Nathalie

Bonjour Alain

Théo a effectivement commencé à faire des stages dès la classe de quatrième pour définir son orientation professionnelle. Au total, il aura effectué 5 stages pendant la classe de quatrième et la classe de troisième, dans tous les métiers de bouche : deux en cuisine, un en charcuterie, un en pâtisserie et un en boulangerie. Il veut s'orienter en cuisine .... ce qui m'inquiète, bien que les stages se soient bien passés.

Alain

Voudriez-vous nous préciser les modalités de ces stages ? Quelle a été leur durée respective ? Dans quels types d’entreprise ? A quel moment (pendant les vacances scolaires ou pendant les périodes scolaires) ? Quelle a été la collaboration de l’Education Nationale lors de ces stages ? Théo a-t-il bénéficié, lors de ces stages, d’aménagements et de compensations pour son handicap ? Quel suivi de ses stages en entreprise a été effectué par son ergothérapeute et sa pédiatre ?

Nathalie

Lors d'une réunion pédagogique au 3ème trimestre de sa classe de quatrième, j'ai émis le souhait de maintenir Théo en classe de troisième générale avec l'hypothèse d'organiser cette année scolaire autour de son orientation professionnelle. Soutenu par le directeur de l'établissement et par le médecin scolaire, il a été décidé le maintien de Théo en classe de troisième générale avec l'option « Découverte professionnelle » (2 stages). J’ai demandé et obtenu la possibilité pour Théo de faire le nombre nécessaire de stages « Découverte » de 3 jours en milieu professionnel, afin que Théo puisse effectuer son choix. Dès la validation par l'équipe pédagogique, il a fait un stage en charcuterie à la fin de la classe de quatrième, dans une petite entreprise familiale que je connaissais. Dans le cadre de sa scolarité et de son option, il a eu ensuite 2 stages en octobre et en décembre, il les a faits en boulangerie et pâtisserie dans les ateliers d'un supermarché. Durant les vacances d’automne, il a fait un stage en cuisine dans un restaurant connu de Brest, et son dernier stage début janvier en cuisine, dans une petite structure.

Tous ces stages ont été effectués dans le cadre d’une convention entre l’Education Nationale et l’entreprise, même celui réalisé pendant les vacances scolaires.

Durant chacun de ces stages, Théo était actif dans les entreprises dans des tâches simples. Je l'ai aidé pour faire son CV et ses lettres de motivation et dans sa recherche de stages. Le rôle de l'Education Nationale a été le même que pour d'autres élèves : oral de présentation d'un stage et évaluation du bilan de stage. Ne bénéficiant pas à cette période de la RQTH, Théo n'a bénéficié d'aucun aménagement pour ses stages (sauf un horaire allégé, de 5 à 6 heures par jour, commun à tous les élèves dans le cadre d’un stage découverte). Vus les retours très positifs de Théo et des entreprises à l'issue de ces stages, les médecins, la psychologue et ainsi que l'ergothérapeute ont été optimistes sur son choix professionnel en cuisine. L'ergothérapeute a émis un doute sur la pâtisserie et l'ensemble de ces professionnels restent vigilants concernant sa fatigabilité.

Alain

Je voudrais revenir sur le choix de son parcours par Théo et sa motivation : la cuisine est-elle une orientation qu'il a choisie personnellement ou qui lui a été proposée par le collège ? S'intéresse-t-il à cet univers (émissions TV, influenceurs food, tutos ou divers contenus Internet...) ? Est-ce qu'il cuisine à la maison ou avec ses amis ? Comment estime t-il sa propre dextérité ? Est-il un gourmet, un bon vivant, soucieux de convivialité ?

Nathalie

C'est Théo qui a choisi cette voie, le collège n'a rien proposé. Théo s'intéresse au métier de cuisinier depuis longtemps, petit il suivait un monsieur en Afrique qui cuisinait pour les enfants sur le net (je sens en lui cet envie de "partage"). Il a un goût pour la nourriture depuis qu’il est petit (sûrement dû à son passé, ses deux premières années en Haïti). Il est très curieux de cuisine "du monde" et étant bilingue, les tutoriels anglais sont faciles pour lui.

Il cuisine à la maison et même très bien, créant des échanges très agréables dans notre vie familiale ! Et son grand plaisir, c'est faire des gâteaux pour toute sa classe : ouf, ils ne sont que 18, plus les professeurs bien sûr !

En ce qui concerne sa dextérité, je trouve qu'en cuisine il n'est pas mauvais (points forts de ses stages : esprit d’initiative et méticuleux). Il n'est pas perdu, il utilise les ustensiles de façon précise...contrairement à la vie quotidienne où ce ne sont que des oublis, des chaussures enfilées à l'envers, des chemises boutonnées « mercredi/jeudi », il ne fait pas ses lacets, son orientation est très difficile dans l’espace et dans le temps, il est dysgraphique (illisible) et bizarrement très bon en dessin, bon au tennis et au ping-pong.

La conférence que le docteur Michèle Mazeau avait faite pour les enseignants de primaire de Théo m'avait bien aidée à comprendre moi-même mon fils. Ce qui était très difficile pour lui, c'est qu'en milieu scolaire il n'arrivait pas à suivre au collège en général (énorme retard des acquis dans les maths, surtout géométrie, compréhension des consignes donc aussi français et histoire...). Les devoirs du soir étaient très compliqués et, au collège, ses journées de travail étaient de 8h30 à 20h, avec une heure de pause à midi, et même son dimanche. Lorsqu'on discutait de son orientation, je le sentais détendu de ne pas partir en lycée général, ses années de collège ont été vécues dans la souffrance.

Alain

Comment s’est poursuivi l’accompagnement de Théo pour le choix de son orientation ?

Nathalie

Nous avons discuté des possibilités : lycée professionnel ou apprentissage, le pour et le contre, pour que Théo puisse faire son choix.

En tant que parent, les difficultés que je rencontre, c'est un milieu scolaire (collège) qui ne sait qu’orienter des jeunes en scolarité générale. Dès que l'on parle d'apprentissage, ils ne savent rien, le monde du travail est un pays inconnu ! Le passage du milieu scolaire au milieu professionnel est néant. Cela est encore plus difficile pour un jeune dyspraxique, car ce handicap étant encore une grande inconnue pour de nombreux personnels de l'Education nationale, la fatigabilité notamment reste un sujet inaudible.

Nous avons donc pris rendez-vous au lycée professionnel de Brest et à l'IFAC pour l’apprentissage. Théo disait préférer faire un apprentissage car le système d'éducation nationale ne lui convient pas du tout ... il a cumulé et subi trop d'échecs au collège, je pense.

J'ai téléphoné au lycée Fénelon à Brest et nous sommes allés aux portes ouvertes en février pour nous informer sur le CAP cuisine. J’ai également inscrit Théo aux mercredis de l'IFAC à la même période.

Dans l'hypothèse où Théo s'orienterait vers un apprentissage, je me demandais vers quel organisme je devrais me tourner pour l'accompagner, en plus de partager avec son employeur au sujet de ses difficultés. Il me semblait que l'IFAC était "sensibilisé" au handicap et au monde du travail.

Nous sommes donc allés aux portes ouvertes de l'IFAC. Après explication des difficultés que pourrait rencontrer Théo et discussion avec le responsable cuisine, celui-ci a clairement dit que l'apprentissage en CAP cuisine allait être compliquée. Il nous a orientés vers la responsable du CAP PSR (Production et Service en Restauration/rapide, collective, cafétéria) où l'apprentissage est plus "doux", avec plus de temps donné aux apprentis. De plus, l’IFAC était en lien avec LADAPT pour ce qui concernait l’accompagnement d’un apprenti en situation de handicap.

Finalement Théo a terminé sa scolarité au collège avec des réussites qui lui ont fait reprendre confiance en lui. Il a passé le DNB pro (malgré sa scolarité en filière générale et grâce au conseil du Directeur du collège qui avait demandé cet aménagement) qu'il a réussi. Il a été orienté et accepté en CAP Cuisine en lycée professionnel, ce qui lui permet d'apprendre son métier de cuisinier avec un rythme de lycéen. Il y aura 7 semaines de stages en milieu professionnel par année scolaire. Il va faire le premier en décembre en restauration classique. J'ai été conseillée par mon interlocuteur de LADAPT sur un lieu qu'il connaissait comme bienveillant par rapport au handicap, j'ai échangé avec le responsable du restaurant au sujet des difficultés de Théo. Théo s'est ensuite présenté avec son CV, ils ont échangé et Théo effectuera son premier stage dans cet établissement. Les enseignants en lycée professionnel ont bien pris en compte les difficultés de Théo (notamment la fatigabilité), ils sont vigilants par rapport à ses apprentissages en cuisine. Dans la mesure où Théo ne bénéficie pas pour l’instant d’aménagements ni de compensations pour son handicap, je me réserve la possibilité, si des difficultés viennent à se faire jour, de demander à ce que l’ergothérapeute puisse apporter du soutien aux différentes personnes concernées (Théo, enseignants, responsable d’entreprise).

Alain

Pour pouvoir mettre en place des aménagements et compensations aussi bien pendant la partie formation que pendant les périodes en entreprise, il est préférable de posséder la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Comment avez-vous procédé pour ce point ?

Nathalie

J’ai préféré anticiper le choix de Théo et j’ai appelé la MDPH de Quimper pour qu’elle me transmette le dossier pour une demande de RQTH au mois de mars 2023. Il bénéficie de la RQTH depuis juillet 2023.

Alain

Pour ce qui est du choix de l'employeur en stages, il sera intéressant d’investiguer l’existence d’entreprises adaptées (qui font partie du « milieu ordinaire de travail ») à proximité géographique dans ce secteur d’activité. Avez-vous envisagé cette possibilité ?

Nathalie

Oui, elle a été abordée avec le responsable du lycée professionnel et les enseignants. Suivant l'évolution de Théo dans ses apprentissages nous gardons l'éventualité que Théo effectue ses stages en cuisine collective, bien qu’il prépare finalement le CAP Cuisine et non le CAP PSR (Production et Service en Restauration/rapide, collective, cafétéria), qui n’est pas proposé par ce lycée professionnel.

Alain

Ces métiers de bouche étant en forte tension du point de vue recrutement, on peut faire le pari que les organismes de formation et les employeurs ont tout intérêt à s'adapter pour élargir leur public en formation et en emploi aux personnes en situation de handicap. D’autant que ma pratique associative m’a montré que les élèves et les adultes avec TDC ont souvent en première intention une forte appétence ( !) pour ce secteur professionnel.

Merci Nathalie pour votre témoignage et bon vent à Théo !